高配合力优质新质源水稻不育系803A的创制及应用

发布时间:2014-03-17 09:07:46 作者:admin 浏览量:2475

1、项目主要内容

针对三系杂交水稻胞质较为单一的潜在危险,以增加胞质多样性、培育高配合力、优质、多抗、广适的新质源不育系为目标。在广泛征集和研究水稻种质材料的基础上,利用爪哇稻和籼稻的杂交后代中发现的不育株,同时选育早籼优质保持系和抗病保持系的杂交后代,经测交和多代回交成功培育出高配合力、优质新质源不育系803A及其系列杂交稻品种。

2、项目主要应用范围

该项目属于水稻杂种优势利用研究领域,育成的新质源不育系803A主要用于组配杂交水稻的亲本之一,同时也用于转育新质源的杂交水稻不育系,育成的系列杂交水稻新品种B优827、B优811、B优840、B优838、B优817等在我国南方稻区12个省、市推广种植。

3、成果水平及专利情况

(1)成果水平

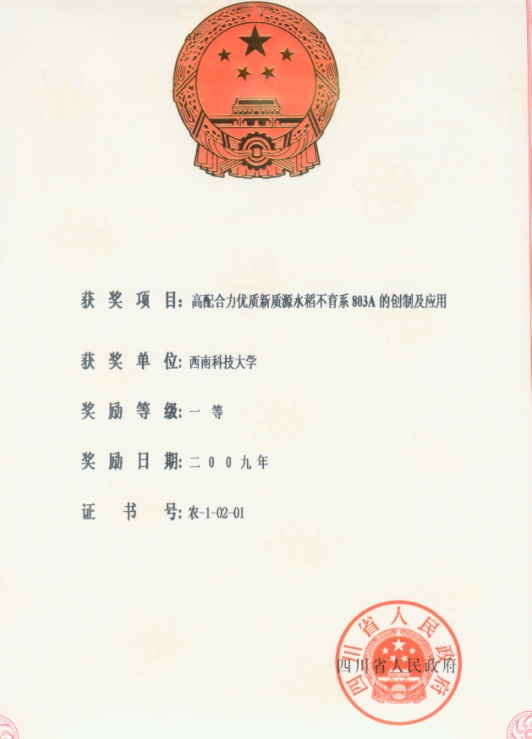

该项成果获得四川省2009年度科技进步一等奖。

该项成果研究创制并利用杂交水稻新质源,以更好地协调高产与优质,高产与抗病,高产与广适的矛盾为目标,加大选择压,在多种生态条件下鉴定选择,提高新材料和新品种的抗逆性和适应性。

首次成功创制出有生产应用价值的爪哇型不育新胞质,丰富了杂交水稻不育胞质的遗传多样性。应用分子生物技术,通过分子标记多态性检测,爪哇型不育胞质与野败型等不育胞质存在较大差异。

首次将爪哇型不育系应用于生产,据成果查新:“在国际范围检索中未见爪哇型胞质不育系在水稻生产上应用的文献报道”,填补了国内外爪哇型胞质不育系在水稻生产上应用的空白。

首次育成在国家区试中两年平均产量达到超级稻标准,且品质达国颁优质米标准的杂交水稻新品种,实现了产量和米质同步改良的新突破。

2009年5月5日,由四川省科技厅组织,邀请中国科学院院士谢华安研究员等省内外同行专家组成鉴定委员会,对该项研究进行科技成果鉴定。鉴定委员会一致认为:该项研究创新性强,综合技术指标先进,社会经济效益显著,达到国内外同类研究领先水平。

(2)专利情况

该项成果获得发明专利1项:一杂交水稻育种方法(泸恢17,专利号:ZL97100192.8)。获得农业部植物新品种权3项:803A,品种权号:CNA20020144.1;蜀恢527,品种权号:CNA000041G;绵恢2040,公告号:CNA004379E。

4、成果转化的投资估算

该项成果已是成熟的,投资少、见效快。

5、项目市场前景及经济效益分析

该项成果产生的经济效益:据各省市种子站统计,2001-2009年,803A系列品种在南方稻区12省市累计推广7714万亩,按照《农业科技工作的经济效益评价方法》计算,共增收稻谷27.7亿公斤,新增产值44.37亿元,社会经济效益巨大。

该项成果产生的社会效益主要表现在:有利于保证我国粮食安全;有利于促进水稻品种合理布局;有利于发展订单农业,推进稻米产业化;有利于环保和减少投入、增加农民收入。

预计未来五年,该项成果推广前景广阔, 803A系列品种在我国南方稻区还可推广4000万亩以上。

6、拟合作方式(合作孵化、联合研发、技术转让、产品定制等)

联合研发及技术转让。

| |||

| |||

| |||